2025年に注目すべき低消費電力IoT基板設計の最新技術と市場動向は、環境にやさしく効率的なIoTシステムの実現に直結する。

低消費電力IoT基板設計が注目される理由は以下の通りです。

スマートビルや農業、ウェアラブル端末など多様な分野で活用が進む。

読者は、これらの最新動向を把握することで、最適な設計や選定の判断材料を得られる。

重要ポイント

低消費電力のIoT基板設計は、バッテリー寿命を延ばし環境負荷を減らすために不可欠です。

高密度実装やスリープモードの活用で基板の小型化と省エネを両立できます。

最新の電源管理ICや省電力部品を選ぶことで、効率的なエネルギー利用が可能になります。

フレキシブルPCBや無線通信技術の進化が、多様な用途でのIoT機器の性能向上を支えています。

サステナビリティやAI活用、セキュリティ強化は今後の設計で重要なトレンドです。

市場背景と意義

省電力化の重要性

IoTデバイスの普及が急速に進む中、省電力化は基板設計の最重要課題となっている。

エネルギー効率の向上は、バッテリー寿命の延長や運用コスト削減に直結する。

環境負荷を減らすため、消費電力の低減が求められている。

自動運転やスマートホームなど、多様な分野で高性能かつ信頼性の高い動作が必要とされている。

基板の小型化も重要なトレンドだ。リジッドPCBやフレキシブルPCB、リジッド-フレックスPCBの技術進展により、

多層化や高密度実装、超微細配線、埋め込み部品技術が小型化を実現している。

フレキシブルPCBは超薄型化や高耐久性、伸縮性、自己修復機能の開発が進む。

サブストレートレス実装技術によって、チップを直接実装し、究極の小型化と高性能化を目指す動きも見られる。

省電力化と小型化は、IoT機器の長時間稼働や信頼性向上、持続可能性の実現に不可欠な要素である。

2025年の市場動向

2025年に向けて、IoT基板市場は大きな変化を迎えている。

5GやIoTの拡大により、高速通信基板の需要が急増している。

高密度インターポーザ技術や3D実装技術の進展が、小型化と高性能化を加速させている。

環境に配慮した材料や製造プロセスへの移行が進み、リサイクル性や省資源設計が重視されている。

国際的な気候関連情報開示義務や欧州の炭素国境調整メカニズム(CBAM)などの規制が、材料選定や設計方針に影響を与えている。

自動車や産業機器、医療機器分野では、エネルギー効率やカスタマイズ性、安全性・耐久性への要求が高まっている。

主要企業は、環境負荷低減やリサイクル性向上に貢献する製品開発を推進し、サプライチェーン管理やBCP(事業継続計画)対策も強化している。2025年から2032年にかけて、IoT基板市場は年平均6~9%の成長が見込まれている。

サステナビリティと高性能化の両立が、今後の競争力の鍵となる。

低消費電力IoT基板設計の最新動向

高密度実装

高密度実装技術は、低消費電力IoT基板設計の進化を支える重要な要素である。部品の小型化や両面実装、3D実装技術の導入により、同じ基板サイズで多機能化が可能となる。

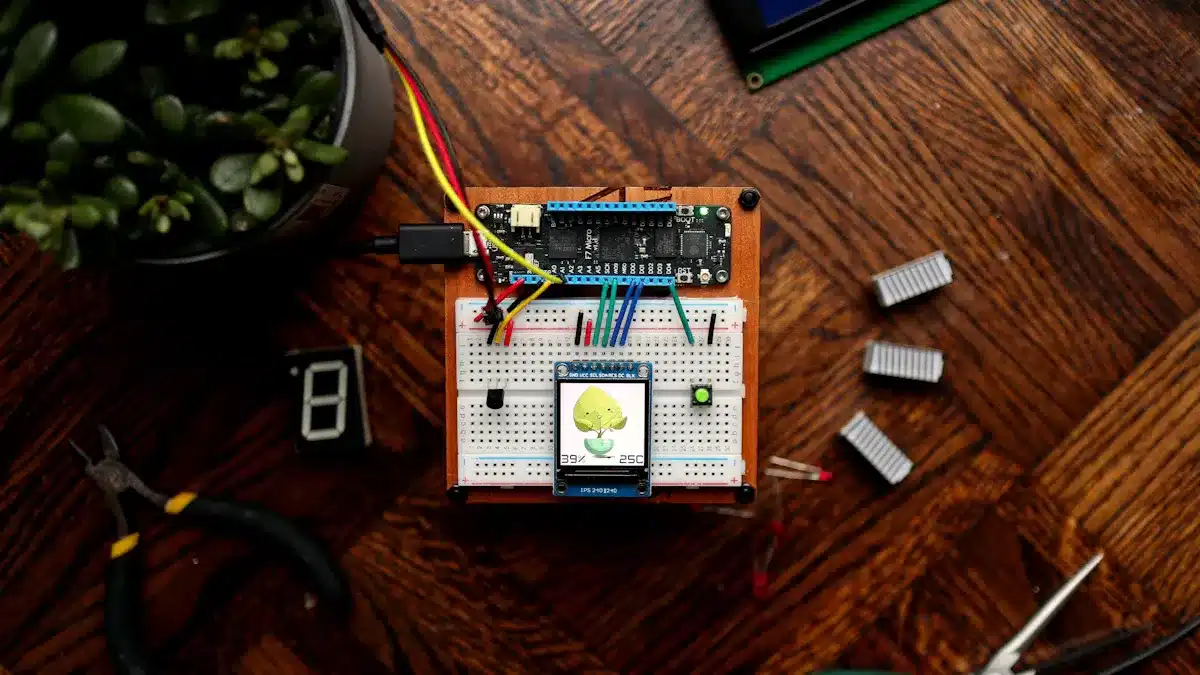

KontronやSONYのSPRESENSEなどの最新IoT基板では、マイクロビアや埋め込み配線技術を活用し、限られたスペースを最大限に活用している。

以下の表は、高密度実装技術がもたらす主なメリットをまとめたものである。

メリット項目 | 内容 |

|---|---|

部品配置の最適化 | 関連部品を適切に配置し、信号の流れを考慮することで効率的な設計を実現 |

配線密度の向上 | マイクロビアや埋め込み配線技術を活用し、限られたスペースを有効活用 |

熱対策の強化 | 熱シミュレーションを用いた放熱設計で信頼性向上 |

信号品質の確保 | インピーダンス整合やノイズシールドにより高周波特性や信号品質を改善 |

環境配慮設計 | 低消費電力設計によるエネルギー効率向上や環境負荷低減 |

フレキシブル基板・3D実装 | 高密度化と耐久性を両立し、次世代IoT機器に対応 |

部品と基板の軽量化・小型化は、IoT機器の携帯性や省エネ設計に有利である。

配線経路の短縮は高周波特性や信号品質の改善につながる。

3D実装技術との組み合わせでさらなる高密度化が実現できる。

電源管理最適化

電源管理の最適化は、低消費電力IoT基板設計の根幹をなす。RenesasやSTマイクロエレクトロニクスの最新PMIC(電源管理IC)は、複数の電源トポロジーを統合し、負荷変動に応じて最適なモードを自動選択する。

スマートメーターやエネルギーマネジメントシステム(EMS)は、電力使用量をリアルタイムで計測し、無駄な消費を抑制する。

以下の表は、最新の電源管理手法とその効果を示している。

最新手法・技術 | 説明 | 消費電力削減・効果 |

|---|---|---|

スマートメーター | 電力使用量をリアルタイムで計測し、消費状況を詳細に把握。最適なエネルギー配分を可能にする。 | 製造業での導入により、年間約10%のエネルギーコスト削減事例あり。 |

エネルギーマネジメントシステム(EMS) | 電力使用状況をモニタリング・制御し、無駄な消費を削減。 | 生産効率20%向上の事例も報告。 |

再生可能エネルギー活用 | 太陽光や風力を利用し、化石燃料依存を減らす。 | 電力購入コストが年間15%削減された事例あり。 |

ピークシフト技術 | 電力需要のピーク時間帯を低減し、需給バランスを保つ。 | ピーク時のエネルギーコスト削減に寄与。 |

IoT・AI活用 | センサーやデータ解析、AIによる最適運転スケジュール提案。 | 生産効率20%向上などの効果が報告されている。 |

IoT・AIの活用により、センサーやデータ解析を通じて最適な運転スケジュールを提案し、さらなる省エネを実現している。

スリープモード活用

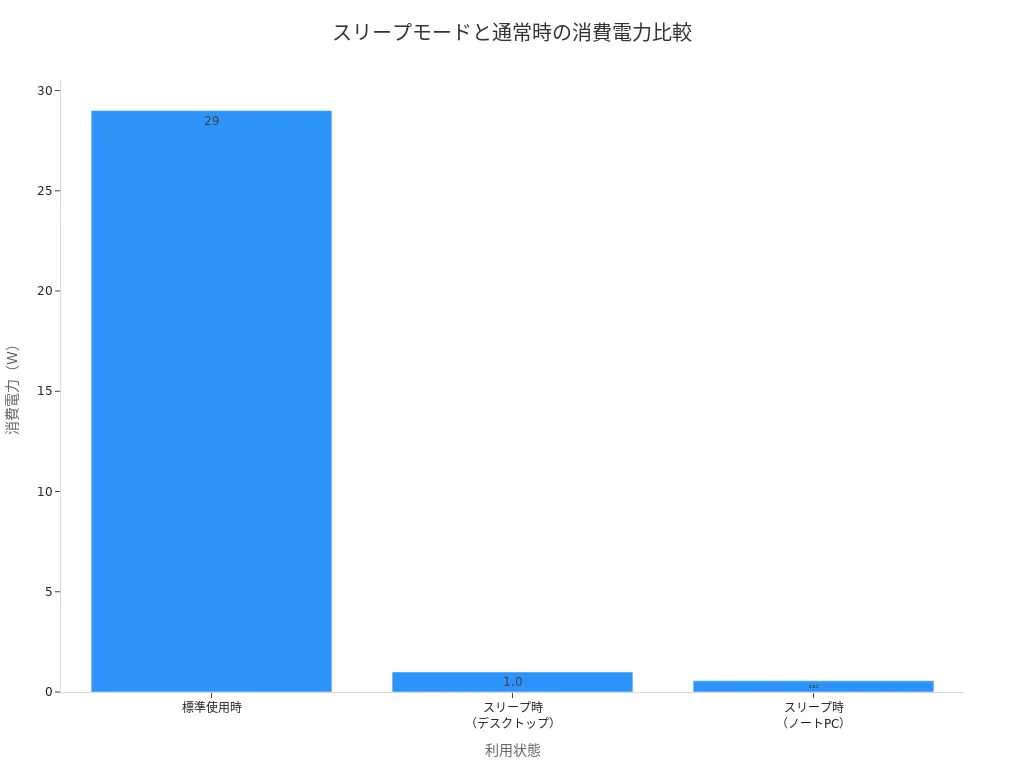

スリープモードは、低消費電力IoT基板設計において消費電力削減の切り札となる。

nRF9151などの最新IoTチップは、必要な時だけ動作し、それ以外はスリープ状態を維持することでバッテリー寿命を大幅に延ばす。

スリープモード時の消費電力は、標準使用時と比較して大幅に低減される。

デスクトップPCではスリープ時約1.00W、ノートPCでは約0.56Wと非常に低い。

標準使用時の消費電力が29Wに対し、スリープ時は2.8W。

1日8時間使用の場合、年間約2268円の電気代節約が期待できる。

IoT機器では、90分以内の中断ならスリープモードの方が節電効果が高い。

省電力部品

省電力部品の選定は、低消費電力IoT基板設計の成否を左右する。

バッテリー寿命の延長、システム信頼性の向上、運用コスト削減に直結する。

電源回路トポロジー(例:バックブーストコンバータ)の選定により、バッテリー電圧低下時でも安定動作が可能。

軽負荷時の効率改善で待機時消費電力を大幅に削減できる。

最新のPMICは負荷変動に応じて最適モードを自動選択し、95%以上の電源効率を維持する。

電源シーケンス制御の最適化で突入電流を抑制し、バッテリー負担を軽減できる。

EU RoHS指令やREACH規則などの環境規制も部品選定に影響を与える。

STマイクロやRenesasの省電力部品は、IoT基板の長寿命化と信頼性向上に貢献している。

フレキシブルPCB

フレキシブルPCBは、曲げやすく薄型で、IoT機器の小型化や軽量化に最適である。

リジッド-フレックスPCBとの組み合わせにより、耐久性と設計自由度が向上する。

ウェアラブル端末や医療機器、スマートホーム機器など、形状や設置場所に制約がある用途で活躍している。

KontronやSPRESENSEなどの製品では、フレキシブルPCBを活用し、超薄型・高耐久なIoT基板を実現している。

超微細配線や埋め込み部品技術により、さらなる高密度化が可能。

自己修復機能や耐環境性の向上も進んでいる。

最新メモリ技術

最新のメモリ技術は、低消費電力IoT基板設計の省エネ化と信頼性向上に不可欠である。

CBRAM(Conductive Bridging RAM)や低消費電力EEPROMは、不揮発性で電源断後もデータを保持できる。

AdestoのCBRAMは、従来技術よりも消費電力が非常に低く、バッテリー不要で動作可能な場合もある。

バッテリー交換が困難な環境や、LPWANを利用した広域IoTセンサーネットワークでの運用に最適である。

小型化が進むウェアラブル機器では、フォームファクターの縮小とエネルギー効率の向上に寄与。

エネルギー効率の高いストレージソリューションが、デバイスの長寿命化と運用コスト削減を実現する。

無線通信技術

無線通信技術の進化は、低消費電力IoT基板設計の省電力化に大きく貢献している。

Bluetooth Low Energy(BLE)は、必要な時だけ短時間接続する非接続型通信方式を採用し、消費電力を大幅に削減する。

Bluetooth 5の導入により、通信速度が2倍となり、同じデータ量を短時間で送信できるため、無線通信のアクティブ時間が短縮される。

nRF9151などの最新チップは、BLEやSub-GHz帯通信に対応し、IoTセンサやウェアラブル機器の長時間稼働を実現している。

BLEは3つの広告チャンネルを用いてデバイス検出を行い、スキャン時間も非常に短い。

通信の堅牢性を保ちつつ、消費電力を抑制できる。

OTAアップデートの迅速化や通信範囲の拡大も進んでいる。

低消費電力IoT基板設計では、無線通信技術の選定がバッテリー寿命や運用コストに直結するため、用途に応じた最適な技術選択が重要である。

応用分野の動向

自動車

自動車分野では、低消費電力IoT基板設計が車両の安全性と快適性を高めている。車両間通信システムはリアルタイムで情報を交換し、交通事故のリスクを減らす。高速道路では車両とインフラ間通信(V2I)を活用し、交通安全の実証実験が進む。運転者監視用の3D光学センシングや生体センサーは、居眠り防止や体調変化の検知に役立つ。

自動運転車やコネクテッドカーでは、低消費電力通信技術(LPWA)がセンサーネットワークやスマートメーターで活用されている。

駐車センサーや衝突回避センサーも、基板の省電力化と小型化が求められる。

医療機器

医療機器分野では、信頼性と堅牢性が最も重要である。低消費電力IoT基板設計は、コンパクトなフォームファクタと長時間のバッテリー駆動を実現する。

複数の電源(AC主電源やバッテリー)に対応し、どの電源でも正常に動作することが求められる。

パワー・コンバータは小型で熱効率が高く、EMIやノイズの抑制も重要となる。

データ伝送用パワー・アンプには12V/0.8Aの電源が必要であり、設計期間短縮やTCO削減にも貢献する。

通信インフラ

通信インフラ分野では、IoT基板の省電力化がネットワーク全体の効率向上に直結する。

基地局や中継装置では、長時間安定して動作することが求められる。

省電力設計により、運用コストの削減と環境負荷の低減が実現できる。

高密度実装やスリープモードの活用で、通信機器の小型化と省エネ化が進む。

スマートホーム

スマートホーム分野では、IoT基板の小型化と省電力化が快適な生活環境を支える。

スマート照明やセキュリティカメラ、温度センサーなど、多様な機器が家庭内で連携する。

バッテリー交換の手間を減らすため、長寿命で低消費電力な設計が求められる。

無線通信技術の進化により、家中どこでも安定した接続が可能となる。

産業用IoT

産業用IoT分野では、低消費電力かつコンパクトな設計が重要である。

リアルタイム処理能力や強固なセキュリティ機能が必要となる。

超低消費電流設計やスリープモードの活用で、長時間駆動と安定動作を実現する。

小型パッケージや高密度実装により、限られたスペースでも多機能化が可能となる。

各分野で低消費電力IoT基板設計は、機器の長寿命化や信頼性向上、運用コスト削減に大きく貢献している。

今後のトレンド

サステナビリティ

IoT基板設計の分野では、サステナビリティへの取り組みが加速している。企業は鉛フリーやリサイクル可能な基板素材など、環境対応型材料の採用を進めている。これにより、環境負荷の低減とともに、企業の社会的評価や国際規格への適合が実現している。

JPCA Show 2025では、リサイクル可能なフレキシブル基板や省エネ製造プロセスが注目を集めた。ある電子機器メーカーは、環境対応型PWB基板の導入で廃棄コスト削減と市場評価の向上を達成した。スマートファクトリーとの連携も進み、IoTやAIを活用した生産ラインの自動化・最適化が生産効率と品質管理の向上に寄与している。

AI活用

AI技術の進化は、低消費電力IoT基板設計に大きな変革をもたらしている。AI半導体は、40nm CMOSプロセスや3mm×3mmの小型チップ、0.5Vの低動作電圧を実現し、1mWという微小電力で脳波解析や音声認識などのAIタスクを処理できる。

項目 | 内容 |

|---|---|

開発コスト削減 | フォトマスク開発コストを1/40に削減 |

電力効率 | 2.2TOPS/W |

AIタスク例 | 脳波解析、心電図解析、音声認識 |

展開分野 | ウェアラブルIoT、マシンビジョン、無人店舗など |

電源供給技術も進化し、基板を介した垂直給電方式や窒化ガリウム(GaN)素材の活用が電力損失の低減と小型化を支えている。これらの技術は、エッジAIアプリケーションやウェアラブル機器の高機能化と省電力化に貢献している。

セキュリティ

IoT基板設計では、セキュリティと省電力化の両立が重要な課題となっている。設計者は動的電力管理や適応的サンプリングレート制御、最適なスリープモード制御など、多様な手法を組み合わせている。

設計手法 | 内容 |

|---|---|

動的電力管理 | バッテリー残量や利用状況に応じてセンサー動作を調整 |

データ保護 | 暗号化やハッシュ化で機密性・完全性を確保 |

アクセス制御 | ユーザー権限ごとにアクセスを制限 |

センサーフュージョン | 複数センサーのデータを効率的に統合 |

これらの手法により、バッテリー寿命の延長と高いセキュリティレベルの両立が可能となっている。

サプライチェーン

サプライチェーンの変化は、IoT基板設計に大きな影響を与えている。

部品調達や在庫管理の最適化が求められている。

サプライヤーとの連携強化や情報共有で調達リードタイムが短縮されている。

リアルタイム在庫管理システムの導入により、過剰在庫や不足を防止しコスト削減が進む。

地政学リスクや為替変動を考慮したリスク管理体制の構築が重要となっている。

カスタムICの活用で設計リスク分散や長期的なコストメリットを実現している。

IoT技術を活用した設備監視や予知保全、自動実装機の導入も進み、基板設計の効率化と信頼性向上に寄与している。サプライチェーンの最適化は、今後の競争力強化に不可欠な要素である。

市場規模と成長予測

世界市場

世界の低消費電力IoT基板市場は、2025年に向けて大きな成長が見込まれている。IoTデバイスの普及や5G通信の拡大が市場をけん引している。主要プレイヤーには、STマイクロエレクトロニクス、Renesas、NXP、Infineonなどが名を連ねる。これらの企業は、低消費電力設計や高密度実装技術の開発に注力している。

市場規模は2025年時点で数十億ドル規模に達し、年平均成長率(CAGR)は6~9%と予測されている。自動車、産業機器、医療、スマートホームなど多様な分野で需要が拡大している。

世界市場では、エネルギー効率と小型化の両立が競争力の源泉となっている。

日本市場

日本国内の低消費電力IoT基板市場も、世界市場と連動して拡大している。

小型化・高密度実装技術の進化により、基板性能が向上している。

関東圏・中部圏・関西圏に主要生産拠点が集中し、自動車や精密機器分野での需要が高い。

国内大手と海外企業が競争し、技術提携や自動化投資が活発化している。

5G・AI・IoTの普及やEVシフト、医療・航空宇宙分野の拡大が成長要因となっている。

原材料価格の変動や環境規制対応コスト、熟練技術者不足が課題となっている。

市場規模は2025年に約15億米ドル、2031年には35.3億米ドルへと成長が予測されている。スマートファクトリーや教育、スマートシティ開発など新たな応用分野でも需要が増加している。

ビジネスチャンス

低消費電力IoT基板設計分野では、多様な企業が新規参入している。

スタートアップから大手商社まで幅広い企業が市場に参入している。

半導体チップレット技術の進展が、AIやエッジ端末、自動車、産業システム向けの低消費電力化を加速している。

チップレットの多機能化や多品種化が新たなビジネスチャンスを生み出している。

生成系AIの活用や多様な半導体を組み合わせた独自アプローチが日本の競争優位となっている。

国家プロジェクトによる技術開発支援が新規事業展開の追い風となっている。

独自の高性能アナログチップや混合シグナルチップ設計技術を持つスタートアップも注目されている。カスタムチップ開発や先進的な回路設計が、今後の競争力向上の鍵となる。

課題と展望

技術課題

低消費電力IoT基板設計の現場では、ウェアラブル機器などの小型化・軽量化の要求が高まっている。設計者は、限られた基板スペースで電源回路を構成しなければならない。バッテリー容量の制約も大きな課題である。消費電力を抑えつつ、駆動時間を延ばす工夫が求められる。従来の複数インダクターを使う電源回路は、基板面積が大きくなりやすい。そこで、SIMOアーキテクチャーのような1つのインダクターで複数の電圧を制御できる技術が注目されている。たとえば、MAX77654は3系統のバックブーストレギュレーターを1つのインダクターで駆動し、基板面積を約50%削減しながら消費電力も低減している。こうした新技術の導入が、今後の省電力化と小型化の鍵となる。

人材・教育

IoT基板設計分野では、幅広いスキルと実践的な教育が求められている。

センサー選定や基板設計の最適化知識

インターネットやBluetoothなど通信技術の理解

教育現場では、理系学科への転換やDX人材育成が議論されている。学生の興味を引き出すカリキュラム設計や、現場ニーズを反映した教材開発も重要である。企業は、データ活用力や課題解決力を持つ人材を求めている。教育コミュニティの活動や企業間の情報共有も、現場の課題解決に役立っている。

項目 | 内容 |

|---|---|

ハードウェア操作・組み込みスキル、センサー選定や基板設計の知識、通信技術の理解 | |

教育の課題 | 多様な企業ニーズへの対応、実習基板の開発、ネットワーク環境の違いへの対応 |

教育効果 | 多くの受講者が実践技術を習得し、生産現場でIoT化を推進 |

今後の展望

2025年以降、低消費電力IoT基板設計の分野では、技術革新と人材育成の両輪が成長を支える。設計者は、さらなる小型化・省電力化を実現するために新しい回路技術や材料を積極的に導入する必要がある。教育機関と企業は連携し、現場で役立つ実践的な教育プログラムを拡充していくことが重要である。エコシステムの強化やコミュニティ活動の活性化も、業界全体の競争力向上につながる。今後は、サステナビリティやAI活用、セキュリティ強化など新たな課題にも柔軟に対応し、グローバル市場での存在感を高めていくことが期待される。

低消費電力IoT基板設計の未来は、技術と人材の両面からの進化が不可欠である。業界全体で課題を共有し、持続的な成長を目指す姿勢が求められている。

2025年以降、低消費電力IoT基板設計はフレキシブルエレクトロニクスや環境配慮型材料の進化により、さらに多様な分野で活用が広がる。企業はバッテリー寿命の最大化やセキュリティ強化、最適な通信技術の選択が重要となる。今後は無線モジュールのスリープモード活用や通信頻度の最適化、ファームウェア設計の知識が実務で役立つ。最新動向を継続的に学び、実践に活かす姿勢が求められる。

FAQ

低消費電力IoT基板設計で最も重要なポイントは何ですか?

設計者は消費電力の最小化と信頼性の確保を重視する。適切な部品選定や電源管理、スリープモードの活用が不可欠である。基板の小型化も重要な要素となる。

IoT基板の省電力化にはどのような技術が使われていますか?

高密度実装

スリープモード

省電力部品

最適な電源管理IC

これらの技術が組み合わさることで、バッテリー寿命が大幅に延びる。

フレキシブルPCBのメリットは何ですか?

フレキシブルPCBは曲げやすく、狭い場所にも設置できる。軽量で耐久性が高い。ウェアラブルや医療機器など、形状に制約がある用途で特に有効である。

低消費電力IoT基板のセキュリティ対策には何がありますか?

設計者は暗号化やアクセス制御、動的電力管理を導入する。これにより、データの安全性とバッテリー寿命の両立が可能となる。

今後のIoT基板設計で注目すべきトレンドは何ですか?

トレンド | 内容 |

|---|---|

サステナビリティ | 環境対応型材料の採用 |

AI活用 | 設計自動化や省電力制御 |

セキュリティ | 高度なデータ保護技術 |

これらの進化が今後の競争力を左右する。