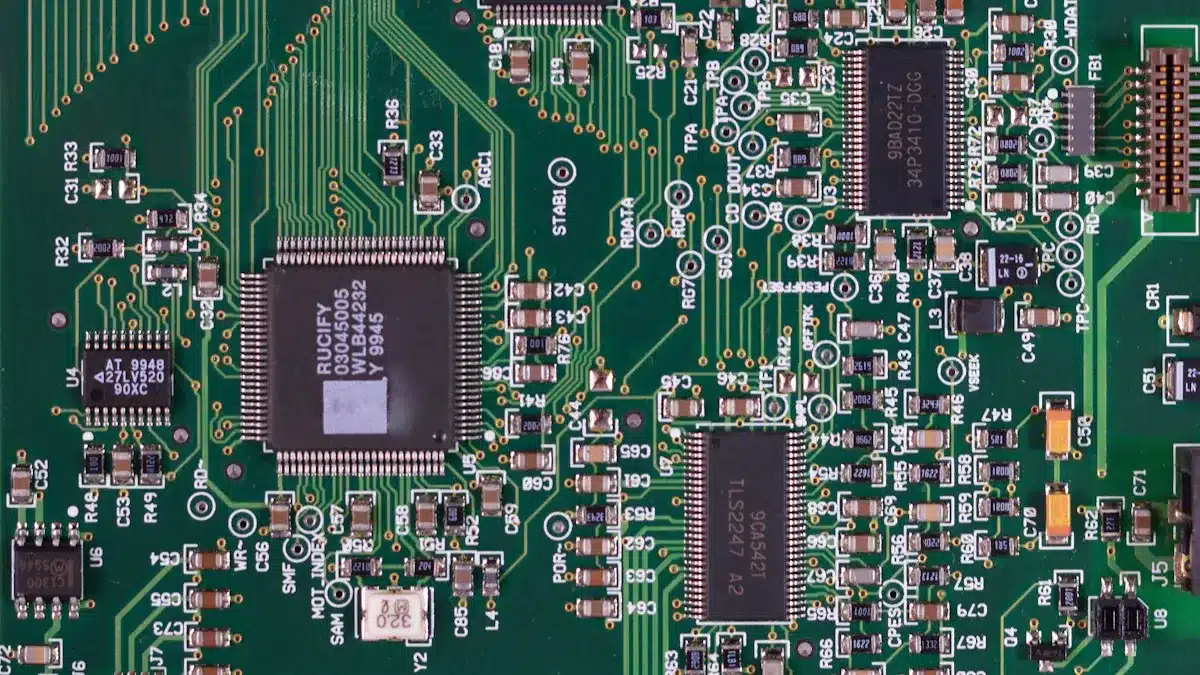

電子基盤部品の選定は、あなたの電子機器の性能や信頼性に影響を与えます。適切な部品を選ぶことで、機器の動作が安定し、長持ちします。選び方の基準を理解し、必要な要素を考慮することが重要です。自信を持って選定を行いましょう。

重要ポイント

電子基盤部品の選定は、機器の性能と信頼性に大きく影響します。適切な部品を選ぶことで、機器の動作が安定し、長持ちします。

受動部品と能動部品の特性を理解することが重要です。受動部品は電力を消費し、能動部品は電力を供給します。

部品の取り扱い時には、配置や配線の確認、はんだ付けの手順を守ることが大切です。これにより、部品の性能を最大限に引き出せます。

電子基盤部品の選定基準

電子基盤部品を選ぶ際には、受動部品と能動部品の違いを理解することが重要です。これにより、適切な部品を選定し、電子機器の性能を最大限に引き出すことができます。

受動部品の特性

受動部品は、電力を消費、蓄積、または放電する役割を持っています。具体的には、抵抗器、コンデンサ、コイルなどが含まれます。受動部品を選定する際には、以下の特性を考慮する必要があります。

許容差

消費電力

抵抗温度係数(TCR)

自己インダクタンス

信頼性

堅牢性

動作条件

これらの特性を理解することで、あなたのプロジェクトに最適な受動部品を選ぶことができます。

部品の種類 | 機能 | 例 |

|---|---|---|

受動部品 | 電力を消費、蓄積、放電する | 抵抗器、コンデンサ、コイル(トランス) |

能動部品の特性

能動部品は、電力を供給し、信号を増幅する役割を果たします。代表的な能動部品には、ダイオード、トランジスタ、集積回路(IC)などがあります。能動部品を選定する際には、以下のポイントに注意してください。

要求仕様の明確化: 寸法、公差、材質、動作条件を正確に把握することが重要です。

物理的互換性: サイズ、形状、取り付け方法の検証が必要です。

機能的互換性: 性能、出力、動作特性の確認が求められます。

能動部品の種類 | 特徴 |

|---|---|

ダイオード | 電流を一方向に流す機能を持ち、整流や信号検波に使用される。 |

トランジスタ | 電気を流す・止めるスイッチング制御と、電流を増幅させる機能を持つ。 |

電子基盤部品の選定基準を理解することで、あなたの電子機器の性能や信頼性を向上させることができます。選定時には、性能要件とのマッチングやコストと生産性のバランスも考慮しましょう。

具体的な電子基盤部品の種類

電子基盤部品には、さまざまな種類があります。それぞれの部品には特有の特性があり、用途に応じて選定することが重要です。ここでは、抵抗器、コンデンサー、トランジスタの特性について詳しく解説します。

抵抗器の特性

抵抗器は、電流の流れを制御するための部品です。抵抗器の選定時には、以下の特性を考慮する必要があります。

定格電力: 抵抗が消費できる最大電力を示します。

定格電圧: 抵抗に連続して印加可能な最大電圧です。

抵抗値: 抵抗器の基本的な特性で、電流の流れを制限します。

抵抗器にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる用途があります。以下は主な抵抗器の種類とその用途です。

リード抵抗: 簡単な電子回路や実験室で使用。

ソリッド抵抗: 高い抵抗値と耐圧性能があり、過酷な用途に向いていますが、精度が悪く高価です。

炭素皮膜抵抗: 安価で生産性が高く、一般的な電子回路に使用されますが、精度に劣ります。

金属皮膜抵抗: 精度や温度特性に優れ、計測器やオーディオ機器に使用されます。

酸化金属被膜抵抗: 電源回路などに用いられ、熱に強い特性があります。

コンデンサーの特性

コンデンサーは、電荷を蓄えるための部品です。コンデンサーを選定する際には、以下のパラメータを重視しましょう。

静電容量: コンデンサーが蓄えることのできる電荷の量です。

耐圧: コンデンサーが耐えることのできる最大電圧です。

ESR(等価直列抵抗): 特に大電流が流れる回路では重要な特性です。

コンデンサーにはさまざまな種類があります。以下の表に、主なコンデンサーの種類とその特徴を示します。

コンデンサーの種類 | 特徴 |

|---|---|

アルミ電解コンデンサ | 安価で容量が大きいが、サイズが大きく、液漏れのリスクがある。 |

セラミックコンデンサ | 耐熱性が高く、小型で容量が大きいが、外的衝撃に弱い。 |

フィルムコンデンサ | エネルギー損失が少なく、温度の影響を受けにくいが、欠陥による電流漏れのリスクがある。 |

タンタルコンデンサ | 小型で容量が大きく、寿命が長いが、故障時に発火のリスクがある。 |

電気二重層コンデンサ | 容量が非常に大きく、充放電回数に制限がないが、大きすぎる電流で発熱するリスクがある。 |

マイカコンデンサ | 高い耐熱性を持ち、精度が求められる機器に使用されるが、高価でサイズが大きい。 |

トランジスタの特性

トランジスタは、信号を増幅したり、スイッチングを行ったりするための部品です。トランジスタを選定する際には、以下の特性を考慮しましょう。

電流増幅率(hFE): ベース電流とコレクタ電流の比率を示し、値が大きいほど増幅性能が高いです。

最大コレクタ電流: トランジスタが安全に流せる最大電流量です。

最大耐圧: トランジスタが耐えることのできる最大電圧です。

トランジスタにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる用途があります。以下の表に、主なトランジスタの種類とその用途を示します。

トランジスタの種類 | 用途 |

|---|---|

アンプ、発振回路、温度センサなど | |

MOS型FET | マイコンなどのデジタルIC |

GaAs型 | 衛星放送受信などのマイクロ波の増幅 |

接合型FET | オーディオ機器などのアナログ回路 |

これらの電子基盤部品を理解し、適切に選定することで、あなたのプロジェクトの成功に繋がります。

選定後の使い方と注意点

電子基盤部品を選定した後は、正しい取り扱い方法を理解し、注意点を把握することが重要です。これにより、部品の性能を最大限に引き出し、トラブルを未然に防ぐことができます。

正しい取り扱い方法

電子基盤部品を取り扱う際には、以下の基本的な手順を守りましょう。

部品配置: 電気的特性や熱的特性を考慮して決定します。

配線の確認: 配線の幅や間隔、部品の配置を確認し、パターンを引く工程を含めます。

はんだ付け: プリント基板実装では、電子部品を搭載してはんだ付けを行い、回路として動作させることが求められます。

これらの手順を守ることで、部品の取り扱いミスを減らし、信頼性を高めることができます。

トラブルシューティング

電子基盤部品を使用中に発生するトラブルには、いくつかの具体例があります。以下のリストを参考にして、問題を特定し、対策を講じましょう。

コンデンサの故障: アルミ電解コンデンサにおける過電圧によるショートや電解液漏れが原因で機能喪失が起こることがあります。

定格を超えた電圧印加: 電圧が定格を超えると、部品が故障するリスクが高まります。

経年劣化: 特に電解コンデンサは経年劣化が著しく、定期的な点検が必要です。

トラブルが発生した場合は、以下の対策を講じることが有効です。

温度調整機能付きはんだごてを使用し、作業には300〜350℃程度を目安にします。

必要以上にこて先を当てないように心がけ、3秒以内で済ませることが重要です。

ヒートクリップを部品のリードに挟むことで、熱を逃がし破損を防ぎます。

ESD対策リストバンドと導電マットを必ず併用し、静電気から部品を守ります。

作業空間の湿度は40〜60%を保つようにしましょう。

これらの注意点を守ることで、電子基盤部品の取り扱いにおけるリスクを軽減できます。正しい取り扱いとトラブルシューティングを実践し、あなたのプロジェクトを成功に導きましょう。

電子基盤部品の選び方と使い方について、以下の要点を再確認しましょう。

部品の入手性を考慮し、代替部品を複数選定することが重要です。

候補部品が実装できるようにパターン設計を行う必要があります。

主要部品の代替品は第2、第3候補まで選定しておくことが重要です。

これらのポイントを意識し、あなたのプロジェクトを成功に導いてください。技術革新や環境問題への配慮も忘れずに取り組みましょう。

FAQ

受動部品と能動部品の違いは何ですか?

受動部品は電力を消費し、能動部品は電力を供給します。これにより、機能が異なります。

抵抗器の選定時に注意すべきポイントは?

抵抗器の定格電力、抵抗値、耐圧を確認してください。これらが適切でないと、故障の原因になります。

コンデンサーの寿命はどのくらいですか?

コンデンサーの寿命は使用条件によりますが、一般的に数年から十数年です。定期的な点検が重要です。